水乡高邮夏日里“手把青秧插满田”的场景,年复一年!

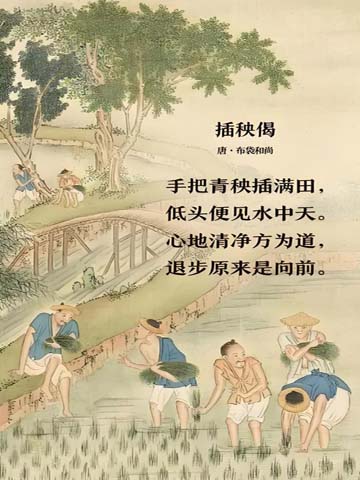

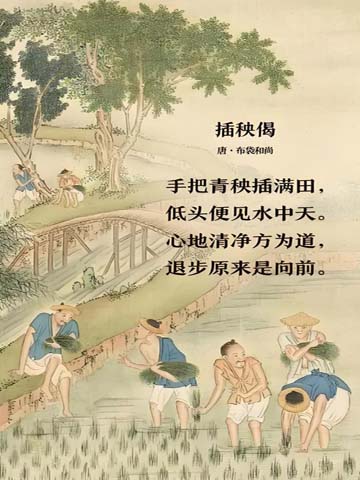

“手把青秧插满田,低头便见水中天。六根清净方为道,退步原来是向前。”插秧偈

“手把青秧插满田”,说的是水稻种植过程中的插秧。高邮是水乡,种植水稻是这里人们的传统。数十年前,“手把青秧插满田”的场景,在夏季插秧季节里遍地皆是,年复一年地呈现,场面蔚为壮观。

“清明浸种,谷雨下秧。”队里的稻种,上年就留了。生产队长根据大队连片种植要求,结合本队大田位置,盘算好来年水稻种植面积,按每亩三十斤左右留好稻种。自留地的稻种,各家自留。一般人家,再困难,也要把稻种留好,再饿也不能把稻种吃了,否则,来年就没有希望了。

“浸种”,把稻种放在大缸里。那时,每个生产队都有几口大缸,齐胸高,缸口约两米宽。放进大半缸稻种,再倒进河水。大约半个月后,浸在水里的稻,从尖端一侧长出乳白色的芽,大约三四毫米,勃发出生命的顽强和坚韧。这时候,就可以“下秧”了。

育秧苗的田叫秧池,也是去年预留好的。头年秋收后,按水稻种植面积的十分之一左右,留靠场的田,耕出来,秋天晒晒,再冻一个冬天。有经验的老农说,太阳晒是增加土壤透气性,冻是冻死虫子。秧池提前半个月放水,仔细耕作,精心施肥,整理成两米左右宽、十几米长的苗床。田里的水,刚好与秧苗床齐平,既不能多,也不能少。下秧当天,苗床上均匀地铺上一层稻草灰,发好的稻种撒在苗床上,再在上面覆一层薄薄的细土。秧池四周,扎上稻草人,防止麻雀啄食。撒稻种的,必须有经验,要撒得均匀,不能厚,也不能稀。秧苗在苗床上生长一个月左右,有一揸多高,就可以薅起来栽到大田里了。

站在田埂上看,整理好的秧池,一块块整齐排列,大地平整如镜,蓝天白云倒映水中,恰似一幅幅美丽的水彩画,铺层在富饶的水乡原野上。此时,谁又能否认这不是一件件精雕细琢的艺术品?谁还能说双手粗糙、脸庞黝黑的农民不是能工巧匠?

用于栽种水稻的大田也是事先规划好的。大麦田里种早稻。过去,队里要留三五十亩的田种大麦。大麦成熟比小麦早约一个月,这对青黄不接的家庭来说,有这么一点,日子就可以度过去了。也可以当饲料,喂猪、喂牛。大麦最好的用途,是炒熟了煮茶。夏天,队里煮的大麦茶,送到地头,挥汗如雨的男女,喝上一碗,解渴消暑,是天下最好的饮料。中稻种在小麦田里。麦收割完,紧接着便要上水、耕田、施肥,大田整理好,便是插秧了。

插秧时,两个人在分别田埂的对面两头,一人一头,拽着绳子放样,两根样绳之间的宽度大约一米。秧苗早有人一把一把、均匀地放在了样绳中间,一字排开,便于插秧人拿取。栽秧的都是年轻的妇女,一人一趟,一趟六行,两脚之间两行,两脚外侧各一行,两根样绳边各一行。栽秧时,栽秧人弯着腰,左手拿着秧苗,拇指快速地分出秧株,右手拇指、食指、中指捏着秧苗麻利地栽到田里,两手熟练配合,两脚先后交替后退。几十个人同时栽秧,只听得“唰唰唰”的插秧声,一个比一个快。累了,借拿秧苗的机会,直一直腰。大概过一两个小时,有人起头唱起了秧歌,一人带头,后面接着,一个接一个地唱。如果是相邻的两个生产队,或者是相邻的两个大队的人同时在插秧,歌声此起彼伏,一个比一个唱得好,谁也不服谁。唱词都是歌唱劳动的内容,腔调高亢嘹亮、豪迈、悦耳,和着男劳力挑秧的号子,在水乡的上空经久回荡,余音不绝。

千百年来,农民都是这样插秧,一直到上世纪七十年代。后来,手扶拖拉机牵引的插秧机,虽然不太灵敏,有时还需要人去补秧,但明显效率高、省劲。再后来,大型机械化插秧。现在,水稻育种科学化、专门化,育秧公司化、集约化。农业生产技术的进步,把农民从繁重的体力劳动中解放了出来。文中所描述的插秧场景,现实中已经基本看不见了。“面朝黄土背朝天”,几千年的传统耕作模式,在社会主义中国,在几十年里被彻底改变。其实,变化的又何止农业?“中国只用了几十年时间,走过了发达国家二三百年的路”,诚哉斯言!我们生逢其时,亲身经历了这一波澜壮阔的历程,感受到了中华民族快速崛起的坚实脚步,倍感幸福和荣光。

信息整理:扬州拓普电气科技有限公司

“手把青秧插满田”,说的是水稻种植过程中的插秧。高邮是水乡,种植水稻是这里人们的传统。数十年前,“手把青秧插满田”的场景,在夏季插秧季节里遍地皆是,年复一年地呈现,场面蔚为壮观。

“清明浸种,谷雨下秧。”队里的稻种,上年就留了。生产队长根据大队连片种植要求,结合本队大田位置,盘算好来年水稻种植面积,按每亩三十斤左右留好稻种。自留地的稻种,各家自留。一般人家,再困难,也要把稻种留好,再饿也不能把稻种吃了,否则,来年就没有希望了。

“浸种”,把稻种放在大缸里。那时,每个生产队都有几口大缸,齐胸高,缸口约两米宽。放进大半缸稻种,再倒进河水。大约半个月后,浸在水里的稻,从尖端一侧长出乳白色的芽,大约三四毫米,勃发出生命的顽强和坚韧。这时候,就可以“下秧”了。

育秧苗的田叫秧池,也是去年预留好的。头年秋收后,按水稻种植面积的十分之一左右,留靠场的田,耕出来,秋天晒晒,再冻一个冬天。有经验的老农说,太阳晒是增加土壤透气性,冻是冻死虫子。秧池提前半个月放水,仔细耕作,精心施肥,整理成两米左右宽、十几米长的苗床。田里的水,刚好与秧苗床齐平,既不能多,也不能少。下秧当天,苗床上均匀地铺上一层稻草灰,发好的稻种撒在苗床上,再在上面覆一层薄薄的细土。秧池四周,扎上稻草人,防止麻雀啄食。撒稻种的,必须有经验,要撒得均匀,不能厚,也不能稀。秧苗在苗床上生长一个月左右,有一揸多高,就可以薅起来栽到大田里了。

站在田埂上看,整理好的秧池,一块块整齐排列,大地平整如镜,蓝天白云倒映水中,恰似一幅幅美丽的水彩画,铺层在富饶的水乡原野上。此时,谁又能否认这不是一件件精雕细琢的艺术品?谁还能说双手粗糙、脸庞黝黑的农民不是能工巧匠?

用于栽种水稻的大田也是事先规划好的。大麦田里种早稻。过去,队里要留三五十亩的田种大麦。大麦成熟比小麦早约一个月,这对青黄不接的家庭来说,有这么一点,日子就可以度过去了。也可以当饲料,喂猪、喂牛。大麦最好的用途,是炒熟了煮茶。夏天,队里煮的大麦茶,送到地头,挥汗如雨的男女,喝上一碗,解渴消暑,是天下最好的饮料。中稻种在小麦田里。麦收割完,紧接着便要上水、耕田、施肥,大田整理好,便是插秧了。

插秧时,两个人在分别田埂的对面两头,一人一头,拽着绳子放样,两根样绳之间的宽度大约一米。秧苗早有人一把一把、均匀地放在了样绳中间,一字排开,便于插秧人拿取。栽秧的都是年轻的妇女,一人一趟,一趟六行,两脚之间两行,两脚外侧各一行,两根样绳边各一行。栽秧时,栽秧人弯着腰,左手拿着秧苗,拇指快速地分出秧株,右手拇指、食指、中指捏着秧苗麻利地栽到田里,两手熟练配合,两脚先后交替后退。几十个人同时栽秧,只听得“唰唰唰”的插秧声,一个比一个快。累了,借拿秧苗的机会,直一直腰。大概过一两个小时,有人起头唱起了秧歌,一人带头,后面接着,一个接一个地唱。如果是相邻的两个生产队,或者是相邻的两个大队的人同时在插秧,歌声此起彼伏,一个比一个唱得好,谁也不服谁。唱词都是歌唱劳动的内容,腔调高亢嘹亮、豪迈、悦耳,和着男劳力挑秧的号子,在水乡的上空经久回荡,余音不绝。

千百年来,农民都是这样插秧,一直到上世纪七十年代。后来,手扶拖拉机牵引的插秧机,虽然不太灵敏,有时还需要人去补秧,但明显效率高、省劲。再后来,大型机械化插秧。现在,水稻育种科学化、专门化,育秧公司化、集约化。农业生产技术的进步,把农民从繁重的体力劳动中解放了出来。文中所描述的插秧场景,现实中已经基本看不见了。“面朝黄土背朝天”,几千年的传统耕作模式,在社会主义中国,在几十年里被彻底改变。其实,变化的又何止农业?“中国只用了几十年时间,走过了发达国家二三百年的路”,诚哉斯言!我们生逢其时,亲身经历了这一波澜壮阔的历程,感受到了中华民族快速崛起的坚实脚步,倍感幸福和荣光。

信息整理:扬州拓普电气科技有限公司

- 上一篇:蒲松龄与《聊斋》——徐少奎

- 下一篇:香喷喷的“炕锅巴”

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 扬州拓普电气科技有限公司版权所有 Copyright © 2010-2021

苏ICP备10068214号-2 ![]() 苏公网安备32102302010144号 技术支持:平邑在线

苏公网安备32102302010144号 技术支持:平邑在线